今年,一则关于上海政府向寺庙借款的谣言在社交媒体上迅速传播:上海市政府为了短期财政周转,向辖区内的寺庙借款高达100亿元,其中静安寺贡献近半数,上海民宗委和财政部联合发文宣布其为不实消息。

去年2月,一张“法华寺招聘和尚”的图片在网上流传,网传图片中写明招聘待遇补贴,其中方丈住持津贴为每月80000元以上,对此浙江省民宗委回应记者称,该图片为虚假信息。2023年,一个名为“罗乃乃美业IP”的视频号,以“揭秘寺庙模式”为题,宣称“中国10座收入最高的寺庙,最高收入每一年7.6个亿,每一天208万,这寺庙没有捐助过一个难民,也没有捐过一间医院,更没有捐过一所学校,所有公益性的事业皆与它无缘,普渡众生只是一块遮羞布”,12月该视频被平台下架,账号被封禁。

此外,还有“少林寺即将上市”、“上海玉佛寺是最强VC(风险投资基金)”等等……市场经济之中,关于佛门清净地的谣言层出不穷,体现着外界的恶意与误解。那么,在现代社会中,中国寺庙的财务状况究竟如何?它们是如何维持运营的?信众们捐献的“香火钱”“功德箱”,最后流去了哪里?

以下,我们将通过真实的数据和案例,为您揭示寺庙香火钱到底去哪里了,其在现代社会中起到了什么样的经济活动和社会责任,以及寺庙如何应对财务挑战,继续传承千年的文化和精神价值。

谣言背后:现实与数据

和尚们真的都很有钱吗?为了搞清楚这件事,2015年,中国人民大学哲学院副院长魏德东曾带领学术团队对全国243个县、市、区的4383家宗教活动场进行了问卷调查,根据最后出版的《中国宗教调查报告》:和尚人均月收入仅为397元;即便是闻名天下少林寺,根据 2014年《南京日报》报道,每月只拿150到300元的单资(工资),其中住持永信法师的个人收入,除了每月700元的“单资”,主要来自信徒的供养,他细致地向《环球人物》杂志解释了供养的去处:大部分用在下院(僧寺分院)的恢复建设上,还包括少林弟子求学的费用也是他出,这些数字远低于不负责任的恶意揣测。

此外,并不是所有寺庙都能像少林寺那样成为热门景点,大多数寺庙都为了弘扬正法而无瑕进行旅游景点的建设,寺庙以及寺庙教职成员的收入情况,与外界的想象相去甚远,僧人们不仅收入低,也缺乏各种社会保障。《中国宗教调查报告(2015)》指出,有41%的宗教场所未为教职人员(僧人)购买养老保险,26%的场所未购买医疗保险,这意味着,许多僧人在年老时面临经济困难与健康养老问题,以及缺乏必要的医疗保障。

僧人收入低,门票收入还是实打实的吧?但在《中国宗教调查报告(2015)》中,只有6%的佛教寺庙收取门票,这一比例远低于公众的普遍认知。最近许多自媒体文章中出现“20%的寺庙已经商业化”,然而中国佛教协会正式辟谣,从未公开过类似数据,此种谣言的流行也反映着人们的刻板印象与事实的差距。

事实上,门票收入也并非都属于寺庙,寺庙本身作为非盈利单位(宗教活动场所),是不允许参加商业盈利性质活动的。一些大学宗教研究都曾表示:“基本上,所有寺庙的门票收费都不是寺庙的决定,而是由当地相关单位需求决定的”。可见,门票收入绝不能理解为寺庙的“摇钱树”,对多数僧人来说,出家不是为了挣钱,潜心礼佛,修心养性才是最终目的。

依国务院《宗教事务条例》第36条的规定,宗教教职人员(僧人)是经宗教团体认定,报县级以上人民政府宗教事务部门备案,可以从事宗教教务活动的人员,他们是为同一宗教信仰的具体实践者。再者,为了不让佛教清静之地过度商业化,大部分寺院都早已免门票、杜绝收门票。即使现今个别无法自我做主取消寺院门票的寺院,寺院也为信众极力与管委会争取了凭皈依证免费进入寺庙烧香礼佛祈福平安。

寺庙本就非盈利场所,其收入来源相对有限,全凭社会贤达人士捐赠供养和一些宗教活动。然而,这些收入需要承载着更多的开支,从维护古老的建筑到日常的宗教活动,每一项都需要资金支持。有些比较大的寺院,每个月各项不得不支出的费用很多,比如固定的水电费、各种工作人员的工资、寺院内日常电器等设备维护、殿堂佛像等修缮、慈善公益的支出等等,而且许多寺庙还是文物保护单位,承担着维护和修缮的职责。

就算著名的少林寺,永信法师也在采访中表示,少林寺现有的建筑,90%都是改革开放后复建的,他形容1981年刚进少林寺时,寺庙“一片破败,一共就十几个和尚,9个是老人,靠28亩地过日子”,随后他依靠政府支持,自筹款项,修复了寺内的法堂、钟楼、鼓楼等建筑,又重新铺设了莲花大道,以及各种文物修缮工作都需要大量的资金。

综上所述,大部分情况下,入不敷出才是更多寺庙的真实处境。

制度框架:监督与法规

各种谣言的背后是人们对寺庙财务的不理解。但是,随着社会的发展与自媒体的曝光,寺庙的财务管理以越来越规范化、公开化,得到了社会的监督与相关部门的监管。《宗教活动场所财务管理办法》(以下简称《办法》)的出台,为寺庙的财务管理提供了明确的法律依据;各地的财政监督、社会监督也越来越完善,各种慈善基金会的成立,也标志着寺庙的经济流动越来越透明化。

《办法》第三条明确指出,宗教活动场所的财务管理应当坚持依法依规、真实完整、安全有效的原则。这为寺庙的财务管理设定了基本遵循,确保了寺庙财务活动的合法性和规范性。为了确保财务管理的规范性,《办法》第四条规定,宗教活动场所应当建立健全内部财务管理制度,并报登记管理机关备案。这一规定要求寺庙必须有明确的财务管理流程和制度,并且要接受政府部门的监督。在会计核算方面,《办法》第十六条,要求宗教活动场所应当执行国家有关民间非营利组织的会计制度,依法设置会计账簿,并保证其真实、完整。这意味着寺庙的每一笔财务往来都必须有合法的会计记录,以确保财务信息的透明和可靠。比如,普陀山佛教协会通过建立财务结算中心、完善内部财务制度以及加强财务人员培训等方式,实现了规范化、制度化的财务管理,并且每年出具年度财务会计报告,聘请第三方进行审计,接受政府监督和社会监督。

《办法》第二十四条,对收入管理提出了具体要求,规定宗教活动场所的各项收入应当及时入账,并纳入财务管理。同时,第二十五条,强调宗教活动场所应当开立单位银行结算账户,并将银行账户信息报登记管理机关备案,以确保收入的合法和可溯。比如,2021年,四川九龙县财政局深入寺庙开展财税监管工作,对寺庙的财务建设制度、人员组成、账户设置、资金使用、财务状况、财务公开、财务运行、寺庙实体经营、基本公共服务政策落实等方面进行了监督检查。

在支出管理方面,《办法》第三十一条,明确了宗教活动场所的收入应当用于与本场所宗旨相符的活动,不得用于分配或法律法规禁止的领域、活动。这确保了寺庙的资金使用符合其宗教和公益的性质。比如,四川九龙县财政局深入寺庙开展财税监管工作,对寺庙的财务建设制度、人员组成、账户设置、资金使用、财务状况、财务公开、财务运行、寺庙实体经营、基本公共服务政策落实等方面进行了监督检查。

《办法》第四十七条,还规定宗教活动场所应当定期以适当方式公布财务收支情况和接受、使用捐赠情况,接受宗教教职人员、捐赠人和信教公民的监督。也就是说,香火钱有多少,也需要进行公开,并非随意支配。上海玉佛寺曾出资1000万,联合上海市慈善基金会、市教委和团市委四家单位共同设立了一个大学生创业基金,被人戏称为“上海最强VC(风险投资基金)”。然而这项基金仅针对大学生申请,不收甚至倒贴利息,并非盈利或投资行为,也接受上海慈善基金会的监督。

以上,外界对佛教香火钱的许多误会,可见一斑。2017年国家宗教事务局等12个部门制定下发了《关于进一步治理佛教道教商业化问题的若干意见》,禁止商业资本介入宗教活动场所,防止借教敛财等行为扰乱宗教活动正常秩序。通过这些具体法条的实施,中国的寺庙财务管理正在逐步实现规范化和透明化,这不仅有助于提升寺庙自身的管理水平,也有助于增强公众对寺庙财务活动的信心,促进宗教活动的健康有序发展。

未来,随着社会对宗教活动的关注度不断提高,寺庙的财务管理将面临更多的挑战和机遇,需要不断地进行改革和创新,以适应社会发展的需要,更需要党委政府的关心,也需要群众的理解和支持。

金钱之外:坚守与大爱

有些引发争议的寺庙、僧人,实际上是“投资旅游项目”,比如广东揭阳市慈云禅寺,当地宗教局声称其由旅游公司所有,并不接收宗教局管理,其中的“僧人”也仅仅是公司员工,并非出家人,这样的“演员”,自然会做出一些不符合戒律清规的行为,被人恶意剪辑后在网络上引发争议,公众对寺庙的误会也就越来越深。但对于那些知名景点以外的地方,各种财务制度对于他们来说监管有余而保障不足。

昆明宝华寺的崇化法师接受凤凰网采访时直言:“许多寺庙自养都成问题,商业化就更谈不到了”。社科院研究显示,占绝大多数的乡村寺院,不少因地处偏僻,寺院无固定收入,信徒捐献有限,生存极为艰难。在深山之中这样的一群人,他们的生活与信仰紧密相连,他们的日常不仅仅是诵经礼佛,更是在人间传递慈悲与爱。然而,当疾病和老年的阴影悄然降临,他们的生活便显得格外脆弱。

大众平时都把目光聚焦在那些名寺,而深山老僧的真实生活被深深忽视。他们中的许多人,年事已高,却依然坚守在偏远的寺庙中,守护着一方清净;他们的生活简朴至极,每日的饮食不过是粗茶淡饭,他们的居所简陋而破旧;随着年龄的增长,他们的身体逐渐衰弱,疾病成为他们不得不面对的现实。

在这些偏远地区,医疗资源稀缺,他们往往只能依靠自己和寺庙的微薄力量来应对。即便如此,许多人接收到义工的帮助时,第一反应仍然是分给山里的其他居民。比如,在太行山麓的小山村长大的义德师父,自幼沐浴在佛法的熏陶之中,11岁时,他便皈依为居士,2004年剃度出家,2007年圆满具足戒,他的一生都在为众生祈福,为世界带来温暖,然而,当他被诊断出肺部恶性肿瘤,面对昂贵的医疗费用,这位一生奉献的僧人却显得力不从心。

再比如,安徽省广德县的照文法师,自幼皈依佛门,选择在一个偏远的小山村的简陋寺庙里修行,自己种红薯,与建筑工人一起打地基,与农民一起挑水,用各种途径帮助村民,在村里,有一位精神不正常的人无人照顾,而照文法师便将他纳入了庇护之下,尽管这个人不正常的举动增添了许多麻烦,照文法师仍旧没有将他赶走,然而有一天,他被确诊患有严重的肾衰竭,由于没有医疗保险,平时也没有储蓄,照文法师根本无法负担医疗费用,即便痛得睡不着觉,照文法师依然在天亮时为打扰他人的睡眠而道歉,然后继续干活,最终,照文法师于2017年11月25日离开了尘世。这两位法师的困境,是许多寺庙僧侣共同的写照,他们的精神世界丰富而深邃,但在物质世界面前,却显得如此无助。

僧人没有医保,却总是惦记着病痛中的人;僧人没有社保,却接济着许多老人……这些故事,让我们深刻感受到寺庙僧侣的慈善活动背后,隐藏着的艰辛与不易。他们的生活在物质上可能并不富裕,但他们的精神世界却异常丰富。他们用自己的方式,默默无闻地为社会贡献着力量,无论是通过教育支持、医疗援助,还是通过扶贫项目和社区服务,他们都在以实际行动诠释着慈悲与大爱。

佛法讲慈善,是基于菩提心的慈悲精神,旨在帮助众生获得快乐和解脱痛苦。佛教鼓励信徒实践布施,无论是法布施还是财布施,都应以无私的态度进行,不寻求回报,体现了一种利他的生活态度。同时,福田思想和报恩思想强调了对三宝、父母、国土和众生的感恩,佛弟子坚定认为通过慈善行为来报答这些恩情是修行的一部分。此外,佛法也从人们贪欲的入手,慷慨布施是除恶念的修行之一。总的来说,佛教慈善是一种深植于佛教教义的实践,它不仅关注物质帮助,也致力于精神和道德层面的提升,以此来促进社会的福祉和进步。

中国人民大学的《中国宗教调查报告(2015)》指出,佛教是五大宗教中在公益慈善方面贡献最多者,平均每间佛寺一年慈善支持为4.1万元,远高于平均数1.8万元。根据国务院发布的《中国保障宗教信仰自由的政策和实践》白皮书,从2012年起,宗教界依据《关于鼓励和规范宗教界从事公益慈善活动的意见》,每年开展“宗教慈善周”活动,捐款数额累计超过10亿元。2012年的宗教界从事公益慈善活动经验交流会指出,中国宗教界5年捐赠善款30亿元,其中佛教界捐款18亿,远高于其他宗教。

据不完全统计,仅2015-2020年中国佛教协会为公益慈善事业直接及协调捐赠款物近9千万元,佛子们的各种布施,为增进众生福祉、促进社会和谐、实现精准脱贫和全面建成小康社会作出了应有贡献。

对于因为各种灾害而陷入痛苦中的人,僧众也会伸出援手。汶川地震等重大灾难事故,全国各地各寺的法师们响应号召,践行佛教慈悲精神,举行各种赈灾与祈福活动。

2023年12月积石山县发生了6.2级地震,辽宁省佛教界向甘肃地震灾区捐款286万余元。

2023年8月11日,国内多地遭遇了强降雨天气,导致洪涝和地质灾害,为了支援灾区的救援和重建工作,天津市佛教协会和大悲禅院、海南省佛教协会、深圳弘法寺向灾区分别捐款100万元、50万元和60万元。

根据新华社报道,在疫情的第一时间,截至2020年2月7日,佛教界累计为疫情防控捐资捐物2.07亿元;国家宗教事务局指出,佛教界捐款数额为宗教界之最。在助力乡村振兴,帮助贫困县脱贫,寺庙也贡献了巨大力量,例如普陀山佛教协会通过东西部结对与贵州三都水族自治县、四川达州万源的部分项目实施帮扶,荣获了“全国脱贫攻坚先进集体”荣誉称号。

对于前文中坚守深山的法师们,大寺庙也发扬互帮互助的精神,帮助无法自给的小庙,为345家兄弟寺院送去了关怀与温暖、捐助帮扶资金共计1793.43万元,向968名贫困乡村低保户捐赠了慰问款物、向18所敬老院的862位老人捐赠了慰问款物.....这一串串沉甸甸的数字,正是江西庐山东林寺2021年的大善之举。

《增一阿含经》卷一云:“能施众僧者,获福不可预计”!对于因为贫困丧失发展机会的孩子,湖北省慈云助学服务中心持续18年资助寒门学子上学,已帮助三千人次;福建佛教协会资助专业医疗机构开展便民义诊,捐助困难群体的医疗救治;另外,普陀山佛教协会向四川万源市捐赠了600万元用于敬老院建设,近十年来累计公益慈善事业捐赠达10亿元;连江县佛教协会深入当地特殊学校,为先天受苦的孩子送上儿童节礼物,并表示会持续向学校进行捐助,直到班上的30位孩子毕业为止;泉州大开元寺自2019年起开展的“寻百名贫困生,圆百个大学梦”公益助学活动已持续5年;泉州承天寺自2012年起联合鲤城区鲤中街道开展的“循梦而行 情满鲤中”金秋助学活动已持续12年;泉州少林寺自2016年起与泉州农商银行共同举办的“日行一善 爱心助学”金秋助学活动已持续8年;泉州市佛教协会更是致力于慈善常态化、规范化,2017年就成立首家省级佛教慈善基金会,始终团结引领着泉州佛教界的慈善活动等等。

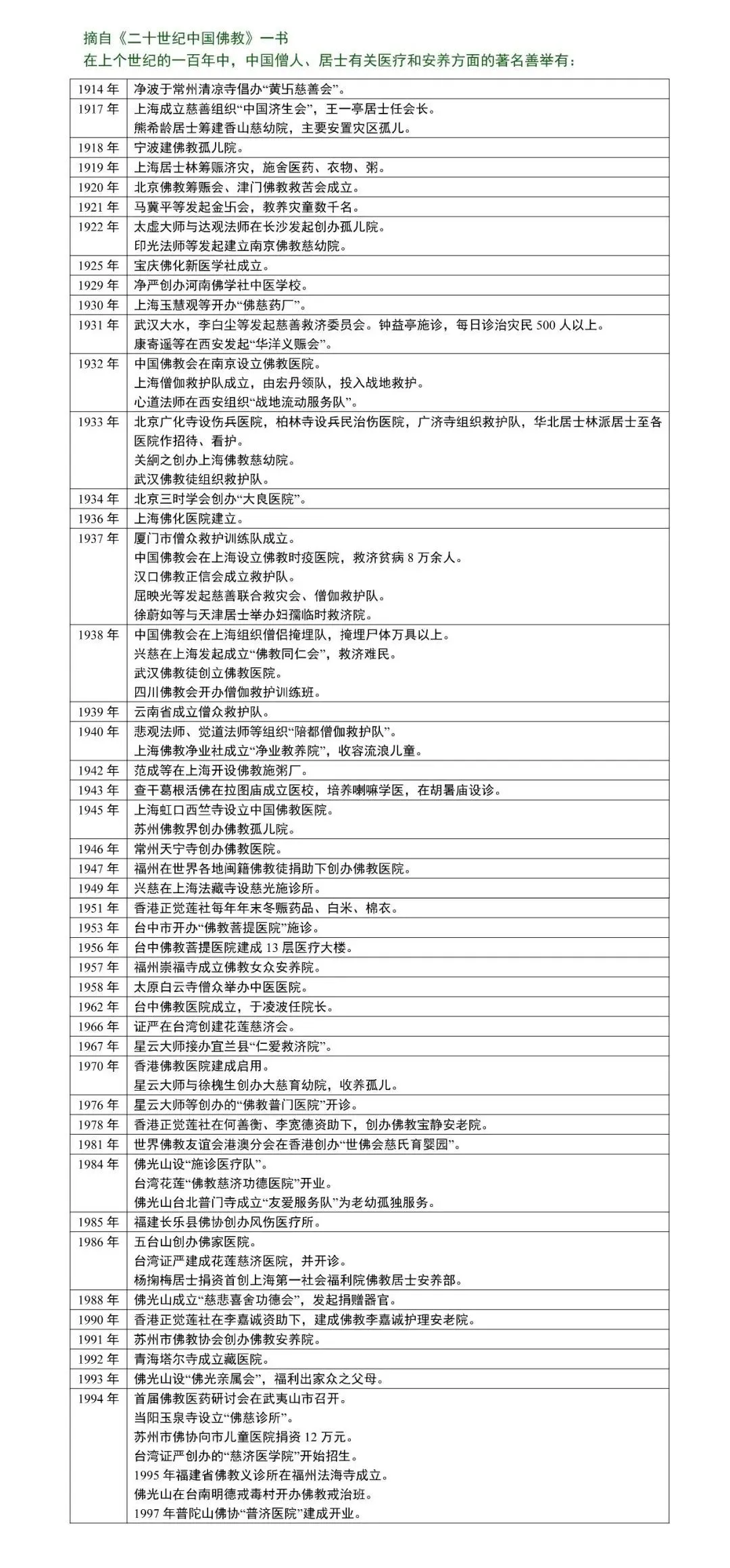

根据陈兵、邓子美先生所著《二十世纪中国佛教》一书的不完全统计,在上个世纪的一百年中,中国僧人、居士有关医疗和安养方面的著名善举有:

以上表格中所统计的只是一部分佛教参与的社会医药慈善活动。实际上,在民国初期,中国佛教总会即在上海、泉州、成都等地设立施诊所,至20世纪20年代开始建有慈善医院,到了30-40年代期间,佛教医院和诊所已遍及全国各大城市,并逐渐发展到海外。

通过以上史料,我们可以知道,佛教进入中国两千年,无论是古代,还是近现代,中国佛教界的四众弟子一直在努力践行佛陀“无我利他”的慈悲精神,无论在国家危亡还是和平时期,总能看到佛教四众弟子为社会为大众服务的身影,这是任何黑粉都无法抹杀的。种种善行,不可计数。无心大慈,一体同悲,各种香火钱在政府的规范及僧众的慈悲之下,又流回到社会上需要的地方,众多的数据与事实,都说明了这一点。

庄严国土:正法与奉献

佛法的宗旨是引导众生解脱成佛,而佛是由彻底通达一切法无我的清净正见、广修一切善法圆满成就的。然而,一切善法的修行,首先是要有深切的大悲心和菩萨行,引导众生共趋正道,从而实现“净诸世界”、“国土庄严”伟大宏愿。如悲悯众生愚痴,解脱众生迷惑,成就众生善根,为众生宣说正法正教的“法布施”;如悲悯众生贫穷,拔出众生饥寒,延续众生生命,而施与一切饮食、衣服等资生众具的“财布施”;悲悯众生灾难,除遣众生怖畏,令其获得安隐,而为众生施与一切力量与方便“无畏布施”。因此,佛教本身就蕴含着为众生离苦得乐与爱国爱教、构建和谐社会是相互统一的。

历史证明了,僧人并不是只会打坐吃斋,降伏外在的诱惑和内心的烦恼是在修行,保家卫国也是修行。

抗日战争中,弘一法师曾写下“念佛不忘救国”,据上海慈善团体联合救济会1938年的一份报告称,佛教界救护队救护安置的负伤军人和租界难民共有8272人。

湖南南岳的僧人接受了共产党的抗日主张,慧旦法师、演文法师还请周恩来在各自的笔记本上留下了“上马杀贼,下马学佛”的亲笔题词,在当时南岳佛道界引起了强烈反响,很多僧道因此受到启蒙,纷纷投奔到抗战救国的行列中来,在巨赞法师、演文法师、暮笳法师等的带动下,许多青年佛道教徒成立流动工作团和宣传队、救护队、服务队,在长沙、湘潭、衡山、衡阳等地积极宣传抗日,抢救难民。

1936年在太虚法师的争取与推动下,行政当局准许全国各省市县佛教僧侣开办僧侣救护训练班,为抗战救护做准备。“七七事变”后,上海首先成立佛教僧伽救护队,全体人员120人,由宏明法师领队,在淞沪战场开展救护三个月,后随战场转移到汉口。又于1940年3月成立陪都僧伽救护队,由上海僧伽救护队干事悲观法师任队长,他们在救护中冲峰在前,先后在重庆抢救伤患二十余次,救出轻伤人员3000余人。全国各地的佛教寺院、居士团体,如北京的广化寺、拈花寺、广济寺、华北居士林,河北的柏林寺、南京的栖霞山寺、镇江焦山寺、当阳玉泉山寺宁波佛教僧侣救护队、汉口正信会僧侣救护队、广州的金万字救护队、昆明的云南省佛教会救护队等都积极参加各地的救护和抗战工作。

在现代,中国佛教协会举行纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利周年祈祷世界和平法会,旨在铭记历史,超度亡魂,净化世界;闽台佛教界五百余位高僧大德共同联合启建缅怀黑水沟罹难同胞超荐祈福大法会;世界佛教青年僧伽会为两岸和平统一祈福大法会;澳门佛教慈善会主办的庆祝中华人民共和国成立75周年、澳门回归祖国25周年“金莲盛开心连心”中国佛教梵呗音乐会暨和平钟声祈福活动,林林总总等等,都是佛子为了家国大义所作的贡献,不仅让人感到对香火钱的许多谣言,是多么的无聊与可耻。

从谣言到数据到实例,我们不禁反思:在现代社会的繁华背后,这些坚守信仰与慈悲的僧侣们,他们的奉献与牺牲,是否也应当成为我们共同的关切与支持?步入二十一世纪,我们的科技愈发先进,物质愈发富足,但精神上那份超越世俗的宁静与力量,却越来越罕见。纷纷扰扰的市场里,信仰要么被人忽视,要么被人污蔑,拒绝相信崇高,是心灵贫乏的写照。希望本文罗列的大量事实,能对造谣者和被蒙蔽者有所助益。(文 /门顺法师 图/十愿网)