2024年9月下旬,我有幸跟随何捷导师,与东方文化遗址保护联盟(OCHSP A)、天津大学和西北大学的合作者们一起,前往尼泊尔木斯塘(Mustang)进行文化景观和遗产的现场调研工作。这是空间人文与场所实验室(SHAPC lab)在疫情后第一次正式启动木斯塘田野考察工作。这次调研之后,SHAPC实验室在国内多个高校和机构的支持和邀请下,以展板的形式展出近6年的阶段性工作成果,得到不错的反响。同时,本人将工作成果进展整理为“SHAPC在尼泊尔木斯塘的文化景观和遗产调查记录”、“尼泊尔木斯塘文化景观与遗产研究进展”和“尼泊尔木斯塘未来研究方向”三部分进行介绍。以下为第一部分“SHAPC在尼泊尔木斯塘的文化景观和遗产调查记录”全文如下:

Dokpolo Khola河谷中的聚落

引言

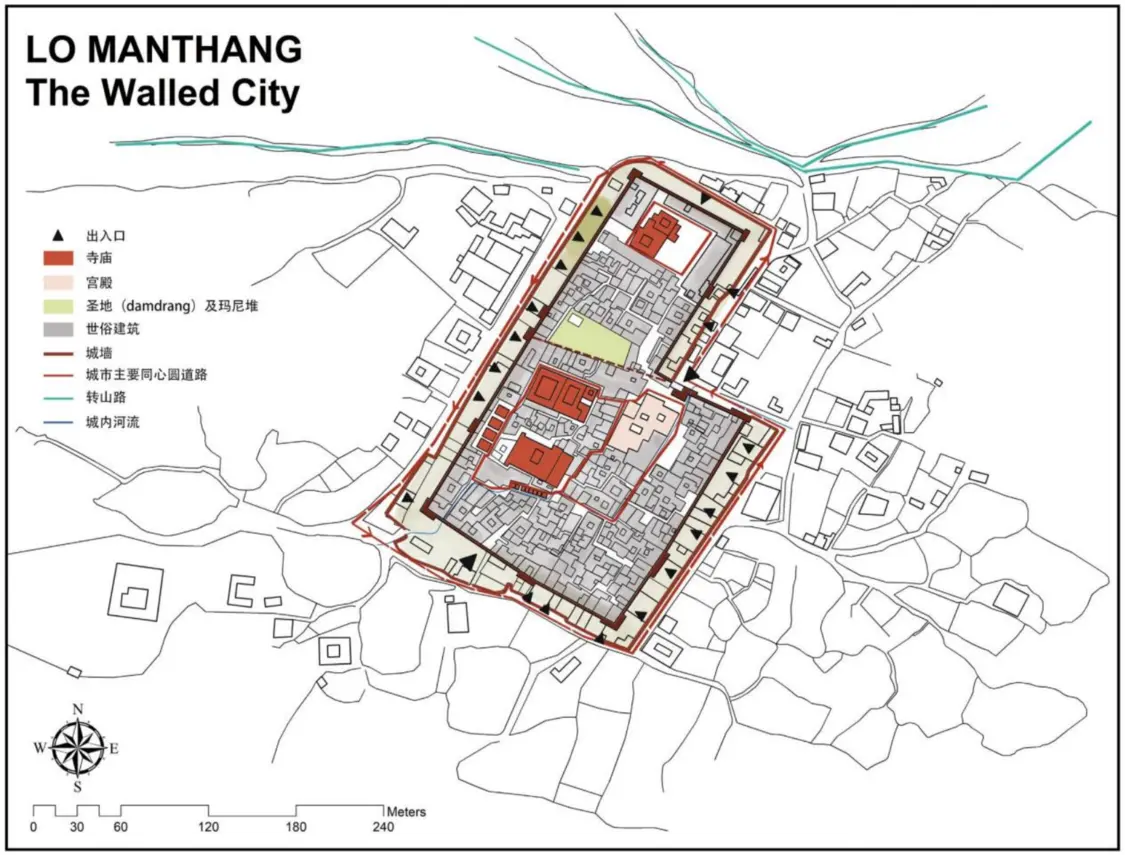

2018年起,何捷老师开始带领SHAPC实验室研究团队与不同机构协作,至今为止在尼泊尔木斯塘地区已展开了多次田野工作。2018年5月,在制定研究策略后,团队测绘了洛曼塘古城平面,并从遥感影像整理了古城变化。2019年4月至5月,团队对洛曼塘古城四围街道立面进行摄影测量建模,校正古城平面图,并初步进行洛曼塘周边遗址调查。2019年10月,团队进一步调查了以卡利甘达基河谷和洛曼塘为中心的上木斯塘各类遗址。

2019年1月洛曼塘古城调研

2019年10月前往Gompa Gang调查途中

2024年9月,SHAPC成员在阔别四年之后重返木斯塘。这次调研工作主要包括洛曼塘古城主要街道与区域三维建模、洛曼塘周边沿徒步线路遗址调查以及上木斯塘典型村镇街景采集。

2024年9月调研合影

虽然手机信号、WIFI网络和咖啡供应进步得完全出乎意料,但发现古城的年轻人更多去了别处谋生,洛曼塘可能马上就会变成像中国前二十年各处常见的冷冷清清的旅游古镇。我们也亲历了气候变化带来的区域强降水,包括建筑、景观、农事、旅游等都不再像以往的稳定环境中的存在。我们还在近黄昏速降的气温和大风中,全程体验了图钦寺的普巴金刚坛城仪轨的完结法事。

洛曼塘畜牧方式

洛曼塘城池内珞巴族妇女在纺毛线

于图钦寺屋顶举行的普巴金刚坛城户外仪式

调研之后,SHAPC实验室在国内多个高校和机构的支持和邀请下,以展板的形式展出近6年的阶段性工作成果,得到不错的反响。本人将这些成果整理为三部分,分别是“SHAPC在尼泊尔木斯塘的文化景观和遗产调查记录”、“尼泊尔木斯塘文化景观与遗产研究进展”和“尼泊尔木斯塘未来研究方向”进行介绍。

本文,笔者将结合调研经历和研究生阶段的学习感悟,介绍SHAPC实验室在木斯塘进行文化景观和遗产调查的阶段性成果,主要包括木斯塘文化遗产与景观介绍、洛曼塘古城建筑调查研究、文化遗产地理信息数据库以及文化遗产信息管理的创新实践四部分内容。

木斯塘丰富多彩的文化遗产与景观

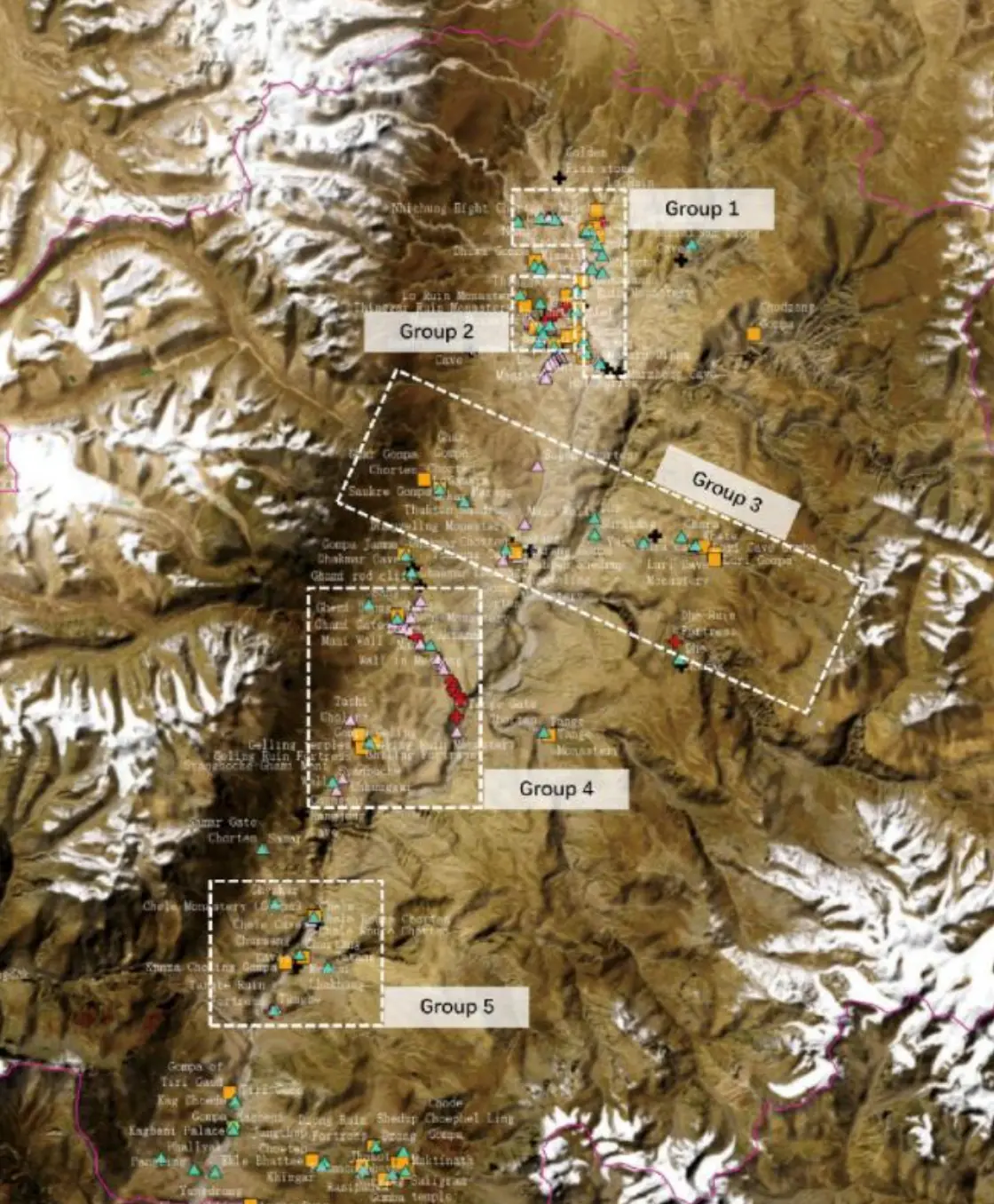

多年来,团队主要在卡利甘达基河及其重要支流、洛曼塘古城附近展开重点区域调查,以徒步的方式搜寻遗址遗迹,并使用i调查、GPS、摄像机等设备进行记录。调查发现,木斯塘拥有着聚落、建筑、寺院、佛塔、玛尼墙、宫殿、宗堡、洞穴与岩画等丰富的遗址遗迹。

2024年9月田野工作路线

洛曼塘周边遗址点记录

木斯塘的佛塔多分布在寺庙建筑周围、村口、路旁、高地等。其中还有种过街式佛塔,塔的基座有门洞可以通行;门洞里绘制了精美的壁画,如佛像、曼茶罗等。聚落与佛教徒和苯教传统密切相关辟邪保护装置城市的具体形状体现了亦曼陀罗的概念图。在藏传佛教中,玛尼墙是用刻有祈祷词的岩石建造的。山是纯粹的神域;土地和山丘是人类的土地和山丘;河流是地下世界水神的居所。

木斯塘宗教遗址与景观

过去,木斯塘地区存在着若干个宗主国,又因战事纷乱,堡垒林立。在洛曼塘(Lo Manthang)、查让(Tsarang)、伽米(Ghemi)、卡本尼(Kagbeni)等村落如今仍可见到王宫遗迹。堡垒则多分布于卡利甘达基河谷及其支流的山顶高处,拥有良好的视野。

木斯塘宗堡遗址

木斯塘河谷两侧巍峨高耸的崖壁上,还分布着众多洞窟,其排列方式和密集程度十分引人注目。从木斯塘到西藏边界、靠喜马拉雅山南麓,存在许许多多这样人工开凿的洞穴,有的洞穴内部各洞室可互相连通,有的穴群自成体系且内有上百个洞室。这不仅是木斯塘历史人居与宗教的遗迹,还代表着一种建筑艺术,是历史时期人与环境相互作用的结果。

木斯塘洞窟遗迹

木斯塘调研路线随卡利甘达基河逆流而上。这条卡利甘达基河被誉为木斯塘的“母亲河”,它与其众多支流,以及当地的夏季降雨不断冲刷、强烈侵蚀和切割着沿岸的山体和土层,形成了土林的独特地貌。土壤中的不同矿物沉积呈现青灰、红色与黄色的组合,对应着当地藏传佛教萨迦派推崇的“三怙主”色彩符号。

卡利甘达基河谷景观

自然和文化因素的共同作用下,形成了上木斯塘地区的独特文化景观。自然要素为洛曼塘文化景观的形成和发展提供了各种物质条件,而文化因素则是该地文化景观形成的内在机制。上木斯塘地区的文化景观是历代珞巴族利用当地自然资源所创造和积淀的物质财富和精神财富,延续着古老的高原农牧生产方式和藏传佛教信仰与文化传统,彰显着珞巴族文化与自然环境的过程性互动,是“活” 态的、具有突出普遍价值的文化遗产。包括 ICOMOS 报告在内的多个南亚廊道研究文献和学术与管理讨论,均建议木斯塘地区以“文化景观”类型申报世界遗产。

洛曼塘古城建筑调查研究

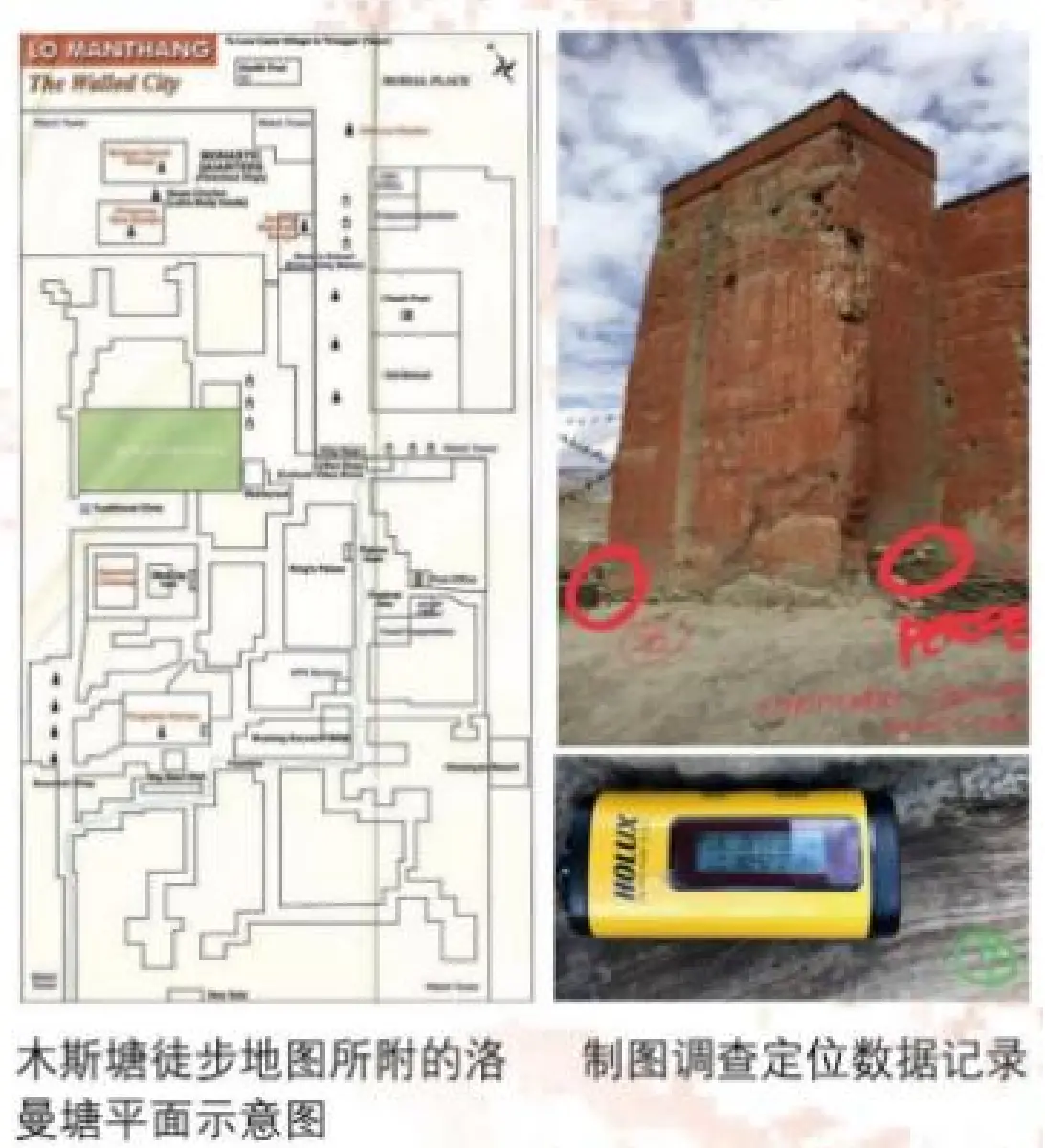

作为登录于尼泊尔世界遗产预备名录的洛曼塘古城,长期以来并没有测绘图甚至符合制图规范的平面图。SHAPC在首次参与洛曼塘田野任务的过程中即发现了这一问题,经过内、外业多种技术实验,最终以WorldView-3高分辨率遥感影像作为底图,于2018年10月首次绘制了中等精度的洛曼塘城市地图。后续的各种与洛曼塘文化遗产相关的工作——包括OCHSPA主持田野与遗产保护任务,均以这一次的制图成果为底图。

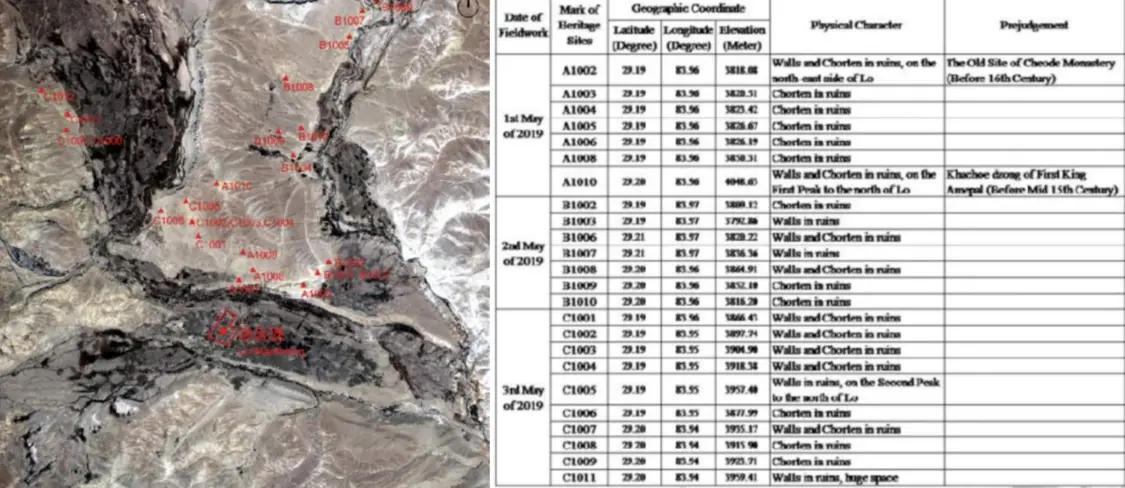

图制图调查定位数据记录及制图定位

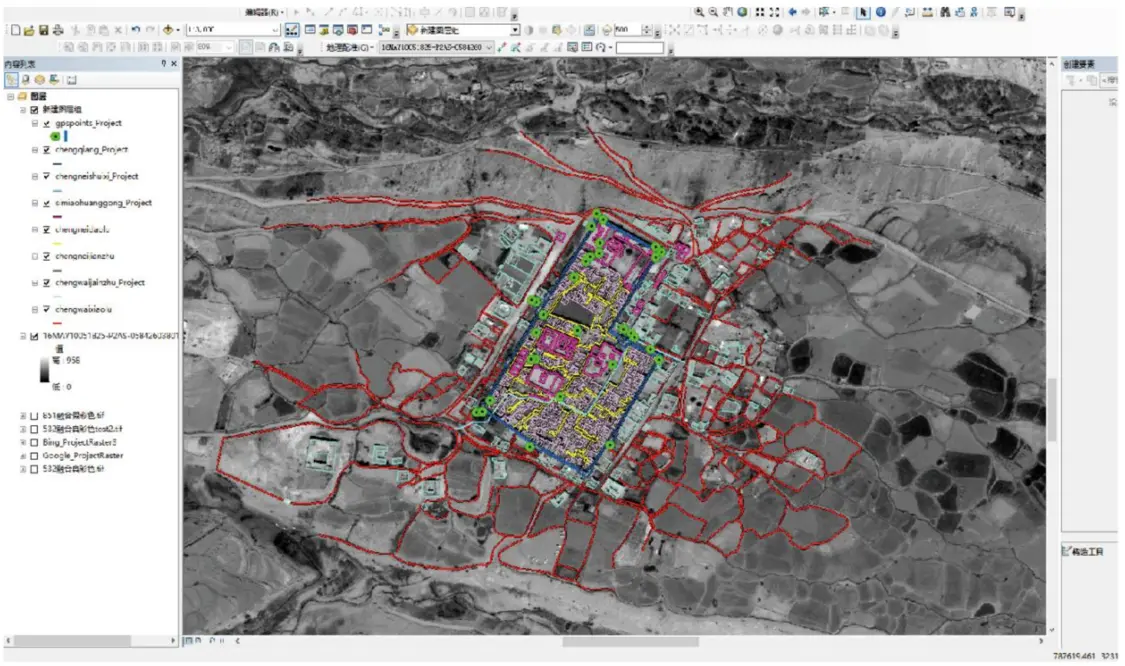

洛曼塘制图工作视窗

洛曼塘详细地图

在2018年SHAPC绘制的洛曼塘平面图的基础上,SHAPC与尼泊尔团队又对古城的建筑和水系进行了详细调研和记录,同时制订面向遗产保护和社区发展平衡的建设规范建议。

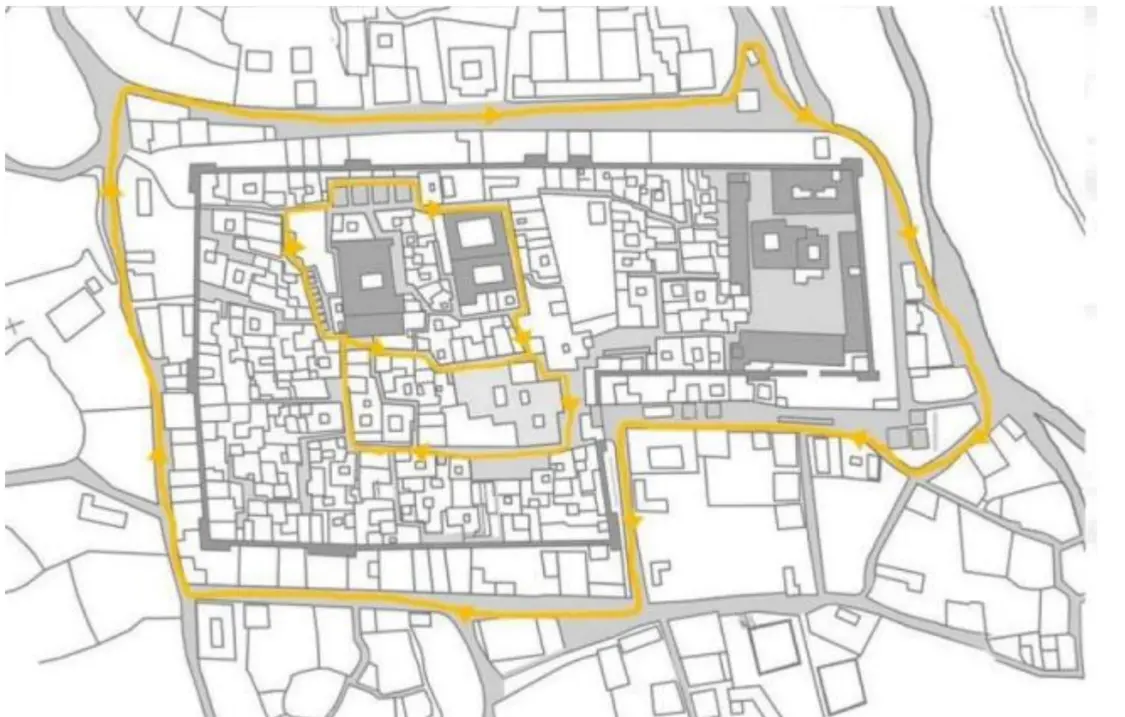

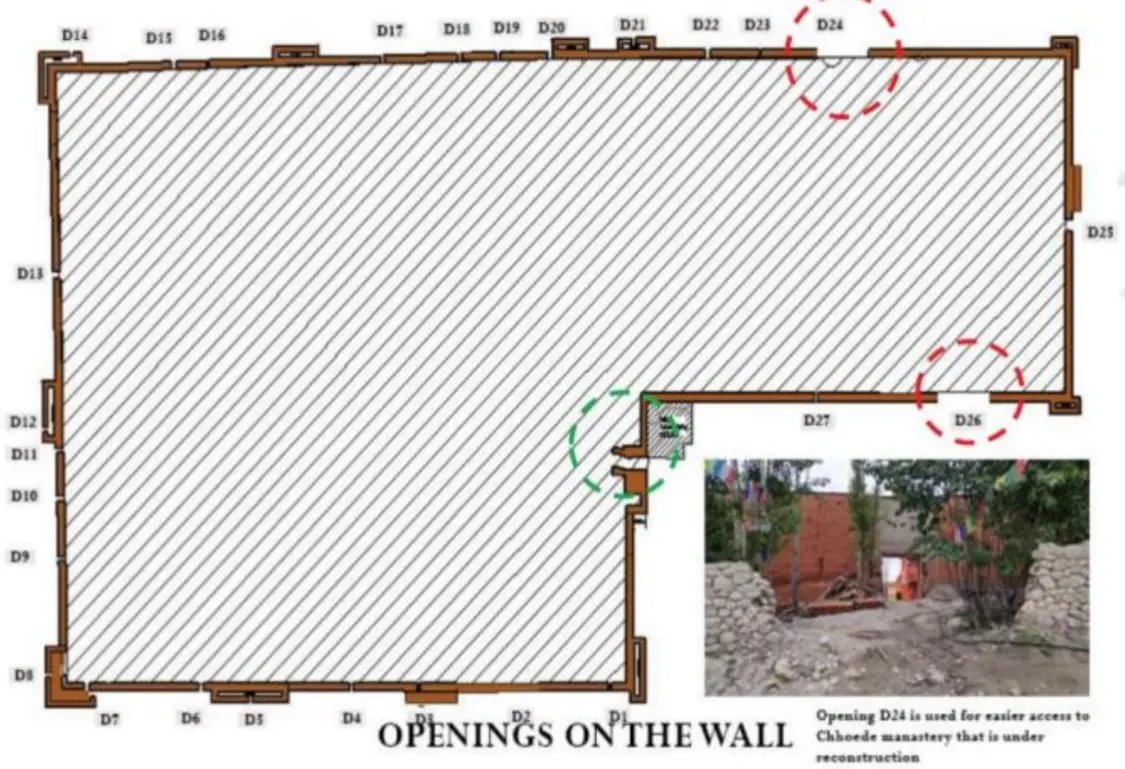

洛曼塘作为洛王国权力与宗教的中心,城市形态是曼陀罗的图示,整个古城充分体现了宗教与王权的神圣秩序,是上木斯塘文化景观的重要组成部分。但土地私有化后,洛曼塘古城围墙开始出现的墙洞,打破原有的围墙作为神圣空间的秩序,破坏了文化遗产的原有价值。

洛曼塘古城转经道示意图(图片来源:Mr.Shekhar Dangol 尼泊尔)

洛曼塘古城城墙示意图(图片来源:Mr.Shekhar Dangol 尼泊尔)

木斯塘文化遗产地理信息数据库

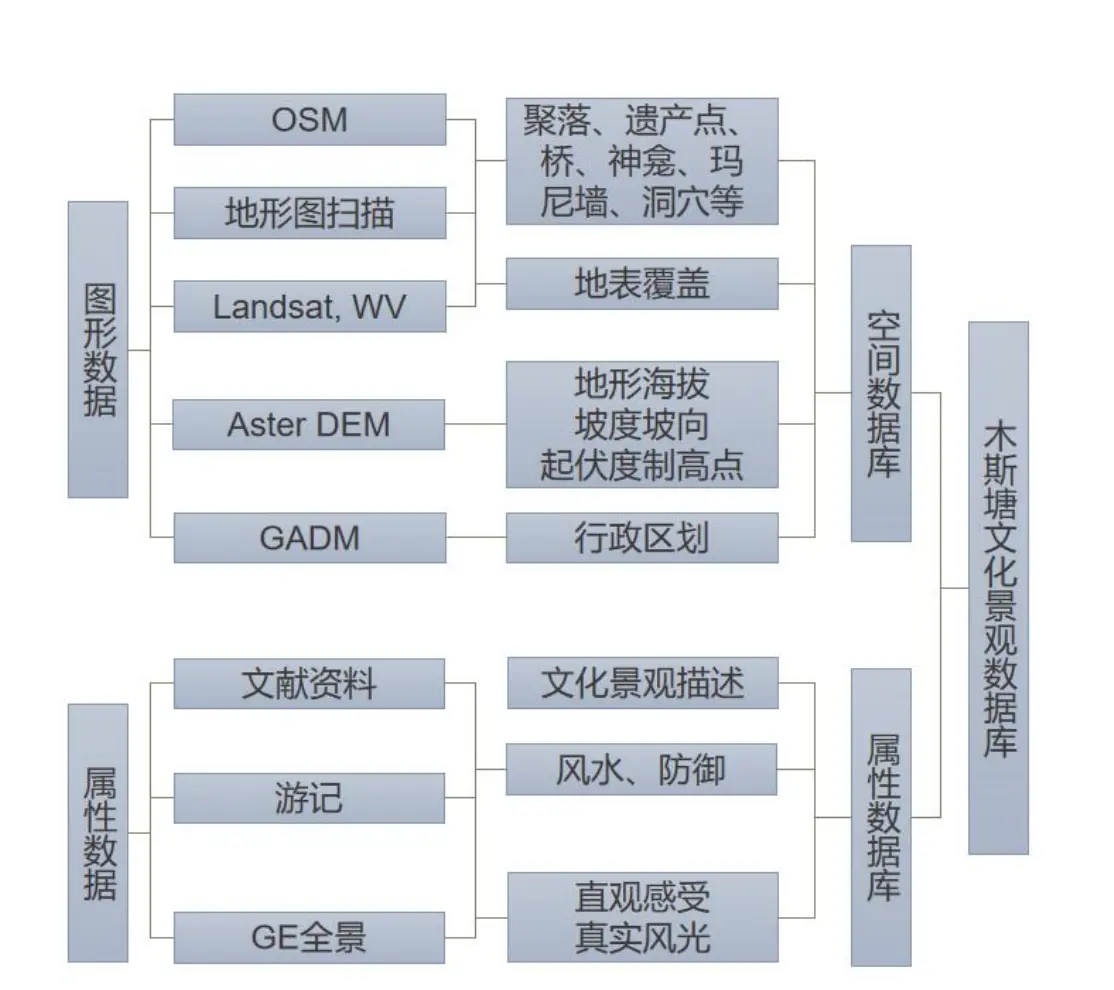

何捷老师在经过田野调研与操作实验后,提出了以遥感、地理信息系统(GIS)和多元数字化信息采集为上木斯塘文化景观遗产调查与保护研究的核心途径。

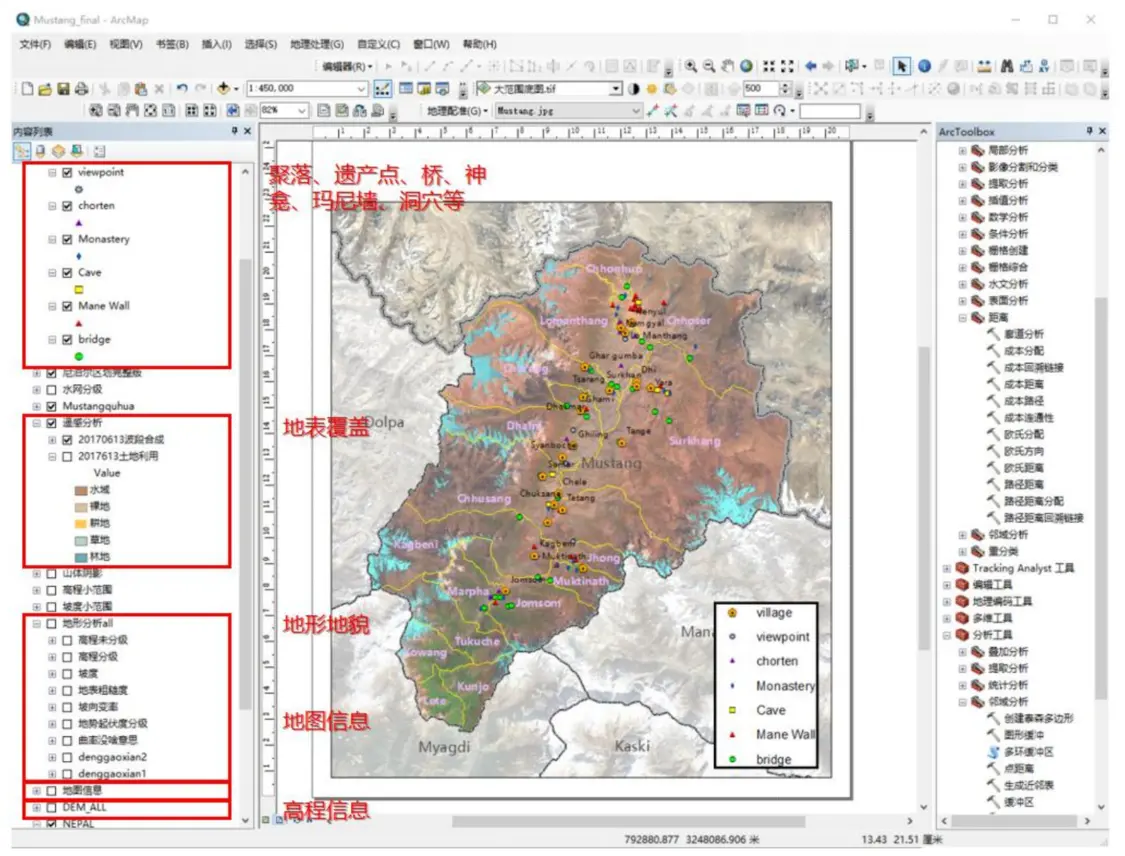

木斯塘文化景观数据库的构建建立在较为全面地了解了木斯塘文化的基础上,其村庄聚落、耕地、神龛、修道院、玛尼墙、洞穴、桥梁、观赏点的分布相互影响,且都与自然环境、地形地貌、河流水系、宗教信仰等有着千丝万缕的联系,所以构建整体性、系统性、层次性的文化景观数据库尤为必要。

木斯塘文化遗产地理信息数据信息库架构

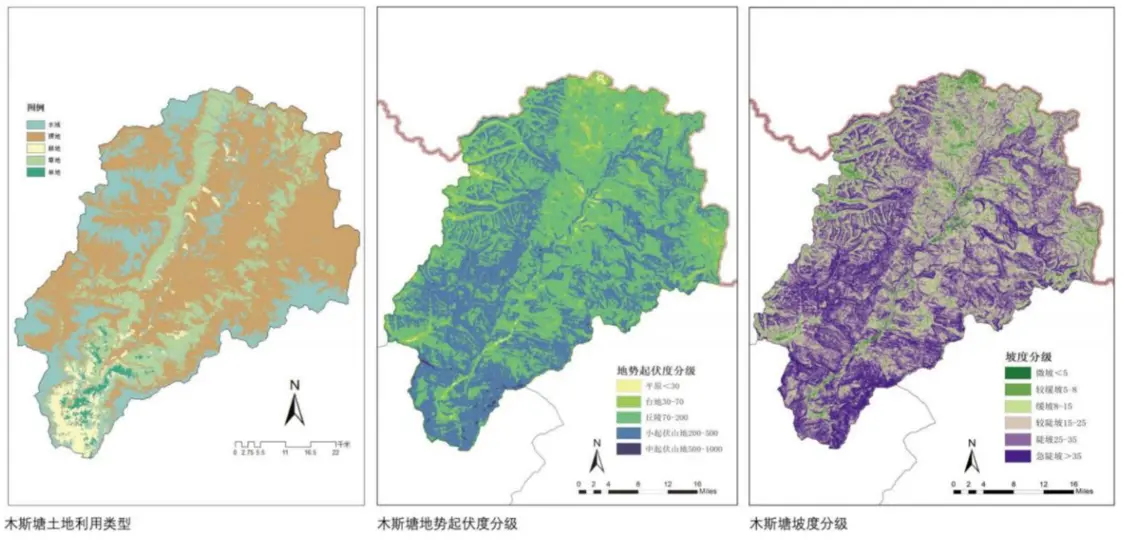

团队提出用木斯塘基础地理信息数据集模块来存储最新的地理信息遥感影像和矢量数据,包括木斯塘全境范围内的Landsat遥感影像、数字高程模型、行政区划等信息,也包括由以上元数据库生产得到的地表覆盖情况、地形地貌、水文分析结果。

木斯塘基础地理信息数据集工作视窗

木斯塘基础地理信息数据集模块(部分)

木斯塘文化遗产信息管理的创新实践

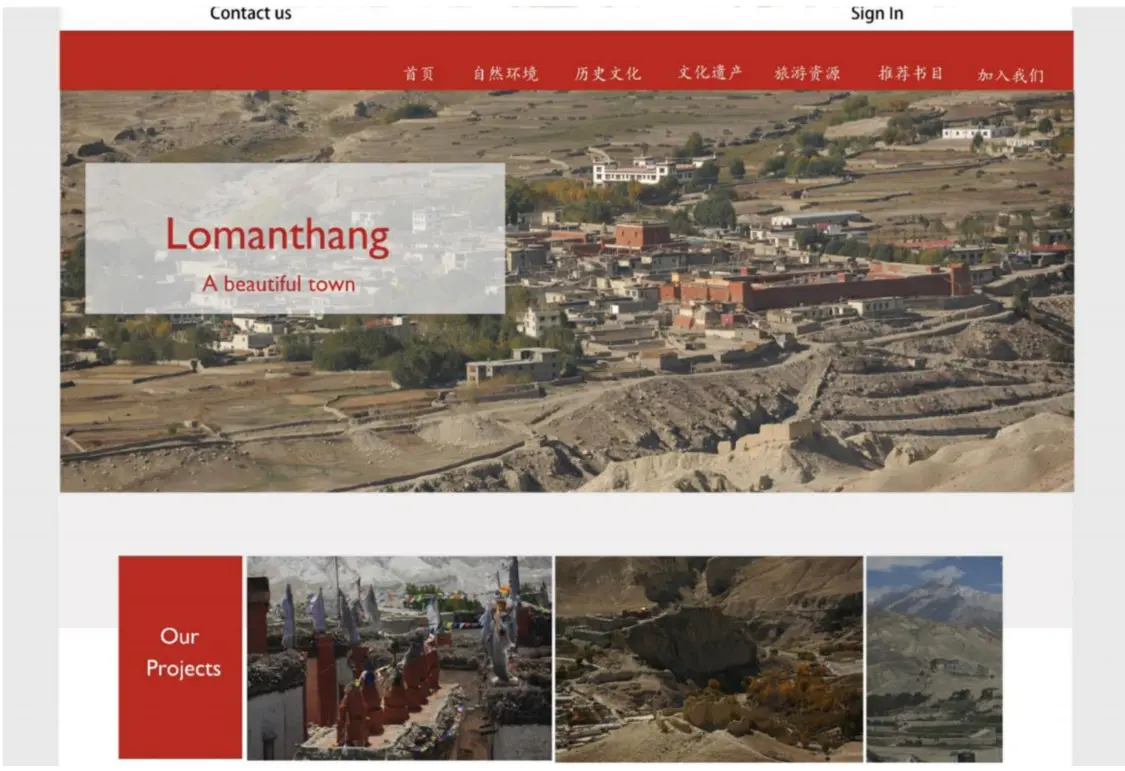

哈尔滨工业大学(深圳)本科一年级的同学创新性地思考木斯塘文化遗产信息管理方案。建筑类和计算机类不同学科背景同学共同申请了学校创新实践项目,希望结合数字化和互联网技术,以知识图谱的形式进一步整理木斯塘调研成果。

该团队在SHAPC实验室对木斯塘的历史、景观、人文等众多数据资料掌握的基础上,建立数据互联的知识库,并搭建了木斯塘文化遗产与景观信息网站。该网站计划涵盖木斯塘的资料信息之外,还将展示 SHAPC 实验室有关木斯塘的研究项目。

木斯塘文化遗产与景观信息网站界面设计图